不動産投資分析

Keyword

● 不動産投資におけるリスクには、マーケットリスクと事業特性リスクからなる「インベストメント・リスク」と、不動産独自の法的リスクと物理的リスクに大別される「リアルエステート・リスク」がある。

● 不動産投資の利回りのうち「純利回り」は、「(年間総収入一年間総支出)÷総投資額×100」で求められる利回りで、投資計算を行う際の不動産の収益性を把握する最も基本的な利回りである。

●「総合収益率」は、単年度期首賃貸運用収益利回り(インカムゲイン)と、単年度資産評価損益利回り(キャピタルゲイン)を合計した利回りである。

●「DCF法」は、将来のキャッシュフローを割引率で割引いて投資採算価額を求める手法(有期還元)で、分析の中心は「正味現在価値法」と「内部収益率」(割引率)である。

1. 不動産投資の判断

(1) 投資判断

投資には、入口と出口がある。入口は不動産を買う、株を買う、社債を買うなど、対象となるモノに手元資金を変換することで、出口はそれを転売処分することである。転売処分した時点で投資は終了し、結果としてどれだけ儲かったか(あるいは損をしたか)が確定する。このように投資は、入口から出口までの一定の期間を前提に、その可否が判断される。投資の判断には、二つの収益の計算が必要である。

インカムゲイン = Income Gainは賃貸不動産の賃貸収益にあたり、投資期間に対応する不動産賃貸収支から求められる。

キャピタルゲイン = Capital Gainは、投資期間終了時の対象不動産の売却価格の予想値として把握される。

(2) 不動産投資におけるリスク

A. インベストメント・リスク

不動産に限らず、金融投資商品など投資対象資産に一般的に認められるリスクである。インベストメント・リスクは、マーケット・リスク(市場性リスク)と事業特性リスクに分けることができる。

a. マーケット・リスク

① 市況リスク

経済情勢や需給バランスの変化が、市場を通じて対象不動産の価格、賃料、空室率に影響を与える。自由競争の市場経済を前提とする以上、このリスクをゼロにすることはできない。

② 流動性リスク

投資資産は必要な時(投資採算性から見て出口に来たと判断した時)すぐに換金できることが重要である。すぐに換金できなければ、撤退の最良のタイミングを失う。公開取引市場の不存在、投資家数の限定、時価評価の困難性などが不動産の流動性を制約しているため、不動産の流動性リスクは高い。これを補完する商品が上場不動産投信(Jリート)であり、毎日市場で値が付き取引が可能となることから、流動性リスクは低くなる。

b. 事業特性リスク

① 事業別リスク

住宅、オフィス、店舗、その他ホテルやスポーツ施設等の特殊なものなど、不動産賃貸の用途により、不動産収益の変動リスクは各々相違する。通常、住宅が最も事業別リスクが小さいとされる。

② マネジメント・リスク

不動産賃貸事業においても、個別物件ごとのマネジメントの内容により、収益は異なる。

事業の運営管理のあり方により、リスクは大きくも小さくもなる。また、地震・火災などについては保険によりリスクをヘッジすることができるが、そのような措置を講じているかどうかもマネジメント・リスクの一部である。

B. 不動産リスク (リアルエステート・リスク)

不動産には、他の投資資産には見られない不動産独自の投資リスクがあり、これを不動産リスクという。不動産リスクは大別して、税法を含めた法制度全般に係る法的リスクと、不動産の個別具体的な物理的要因に起因する物理的リスクがある。

a.法的リスク

① 借地借家リスク

借地借家関係では、借地人、借家人の保護が法制度に組み込まれているため、賃貸事業を行う側はこれに配慮しなければならない。また、賃料増減額請求権の行使などにより、賃料は不安定性のリスクを抱えざるを得ない。

② 法規制リスク

都市計画法、建築基準法など公法上の規制により土地利用が制限されるリスクである。将来の法改正のほか、いわゆる既存不適格建築物のように建築時には適法であったが法改正に伴い不適格となったものなどもある。

③ 事業開発リスク

事業開発型の不動産投資を行う場合には、開発の許認可に伴うリスクがある。許認可をめぐる地元調整あるいは近隣折衝の長期化、各種の公的な負担条件による事業収益の圧縮などである。

④ 税制リスク

不動産取得税や登録免許税等の権利移転に伴う税負担、固定資産税、都市計画税等の不動産保有に伴う税負担、及び社会情勢の変化や政策上の観点から、各種の租税特別措置について見直し・変更が実施され、対象不動産の収益性に影響を及ぼすリスクがある。

b.物理的リスク

① 立地地域リスク

例えば、立地地域に所在する工場の排煙からダイオキシンが検出されたケースなど、不動産はその立地する地域特性の変動により影響を受ける。これが立地地域リスクである。地震、地すべり、火山噴火の影響なども立地地域リスクである。

② 地盤・地質リスク

近年、特に注目されるようになってきたリスクである。地質とりわけ土壌汚染については、通常、環境調査レポートによる調査結果が開示されるので、その結果によってリスクの多寡を判定することになる。

③ 建物リスク

震災・火災等の災害による建物破損のリスク、経年劣化による修繕・改修コストの負担増リスク、アスベスト、PCB、その他人体に悪影響を及ぼす物質が使用されているリスクなどがある。これらについては、建物診断調査や環境調査によって情報開示されるのが通例であり、これを踏まえて判断することとなる。

以上の物理的リスクは、従来やや看過される傾向にあったが、近年では明確に不動産投資リスクとして把握されるようになっており、これを調査する業務として「デューデリジェンス業務」が普及してきた。

(注) 地震リスクに関する指標として、PML(Probable Maximum Loss:予想最大損失率)というものがある。これは、50年に10%の確率で発生する最大地震時における、再調達価格に対する被災前の状態に復旧する工事費の割合をいう。

新耐震基準により設計された建物は、PMLが10~20%程度になることが一般的である一方、旧耐震基準により設計された建物は、20%以上となることが多くなる。PMLが20%を超えると不動産証券化の際、格付けの低下に繋がったりするので、耐震補強によりPML値を求められる適正レベルに低下させる必要が生じる((一社)日本建築構造技術者協会ホームページによる)。

(3) 不動産投資におけるリターン

A. 二つのリターン

不動産投資におけるリターン(収益)には、二つある。その一つはインカムゲイン、投資期間中に対象不動産が生み出す運用益であり、もう一つはキャピタルゲイン、投資期間終了時に対象不動産を売却して得られる売却益である。収益あるいは利回りといった場合、投資期間中の運用益に注目しやすいが、投資のリターンは、運用益と売却益とを合算したものであることに留意しなければならない。

B. 投資の計算

投資の計算とは、

・入口から出口にいたる投資された資金

・資金が姿を変えた投資対象不動産の投資期間中に受け取る賃料や共益費等の現金収入

・支払う修繕費や管理費等の現金支出・その差し引きにより計算される収支尻

・出口の売却により得られた代金から媒介手数料等の諸経費を差し引いた現金収支を合計して、結局どれだけ増えたか減ったかを計算することである。

C. 投資のリターンの計算

ここでは、投資のリターンの計算は現在価値で行うことを説明するに留める。現在価値とは、時間をコストと考え一定の料率(割引率)で割り引き、将来得られるお金を今の現金に換えたらいくらになるかという計算をして求められる価格である。

例えば、ある不動産に投資をして5年の投資期間で運用益が1億円得られ、5年後売却益が3億円得られると仮定する。運用益と売却益の合計で4億円である。

この4億円の現在価値が3億円であると換算したとすると、今、現在価値3億円のリターンのためにしようとしている投資行為が、リスクに見合う投資なのかどうか判断できることとなる。

2.不動産投資の計算実例

(1) キャッシュ・フローとは

「キャッシュ・フロー」とは簡単にいうと、現金の「入りと出」のことである。実際に得られた収入から外部への支出を控除して手元に残る資金の流れを指す。

不動産経営において、税引き前のキャッシュ・フローとは、負債の支払いをした後、所得税等を計算する前に残っている金額をいう。どれだけのお金が入り、どのような損失があり、どれだけコストがかかったか、さらに借り入れの返済をするとどれだけのキャッシュ・フローが残るかと、全体のお金の流れを体系的に理解する必要がある。

不動産投資におけるキャッシュ・フローの流れを示すと下表(キャッシュ・フロー表)のとおりである。

「年間総収入一年間総支出」の額は、NOI(Net Operating Income = 純収益)と呼ばれ、投資計算を行う際の不動産の収益性を把握する基本的な数値であり、NOIによる期間収益(キャッシュ・フロー)の把握は、投資計算上最も重要な事項の一つである。

なお、NOIの計算には通例、投資のために調達する資金の金利負担分、すなわち利息を支出には計上しない。金利は不動産の収支の外側にあるものであって、不動産から直接生じる収入や支出とは違うからである。

また、減価償却費もNOIの計算上は考慮外である。なぜなら、減価償却費はキャッシュ・フローではなく、税務上の評価損であり、税務上の費用項目ではあるが実際に金銭が支出されるわけではないからである。建物や設備等の資産価値の目減り分を毎年費用として減できるに過ぎない。損益計算では考慮されるが、収支計算には直接取り上げられない。

1.収入の部

① 貸室賃料収入

② 共益費収入

③ 水道光熱費収入

④ 駐車場収入

⑤ その他収入

⑥ 空室等損失

⑦ 貸倒損失

⑧ 年間総収入 (①+②+③+④+⑤-⑥-⑦) GOI(Gross Operating income)

2. 支出の部

⑨ 維持管理費

⑩ 水道光熱費

⑪ 修繕費

⑫ プロパティマネジメントフィー

⑬ テナント募集費用等

⑭ 公租公課

⑮ 損害保険料

⑯ その他費用

⑰ 年間総支出(⑨+⑩+⑪+⑫+⑬+⑭+⑮+⑯) OPEX(Operating Expenses)

⑱ 純収益(年間総収入⑧-年間総支出⑰) NOI(Net Operating Income)

⑲ 年間借入金返済 ADS(Annual Debt Service)

⑳ キャッシュ・フロー(税引前) (⑱-⑲) ICF(Cash Flow)

(2) キャッシュ・フローを構成する各項目

① 貸室賃料収入

対象不動産の全部又は貸室部分について賃貸することにより経常的に得られる収入「満室想定)であり、稼働率100%で満室の状態での賃料の合計を想定する。

② 共益費收入

対象不動産の維持管理・運営において経常的に要する費用(電気・水道・ガス等に要する費用を含む)のうち、共用部分に係るものとして賃借人との契約により徴収する収入(満室想定)であり、1と同様に満室の状態での共益費の合計を想定する。

③ 水道光熱費収入

対象不動産の運営において電気・水道・ガス等に要する費用のうち、貸室部分に係るものとして賃借人との契約により徴収する収入(満室想定)であり、①、②と同様に満室の状態での収入を想定する。

④ 駐車場収入

対象不動産に付属する駐車場をテナント等に賃貸することによっていられる収入及び駐車場を時間貸しすることによって得られる収入である。

⑤ その他収入

看板、アンテナ、自動販売機等の施設設置料、礼金、更新料等の返還を要しない一時金等の収入である。

⑥ 空室等損失

入居者が退去して空室が発生すれば、次の入居者が決まるまで当然賃料は入ってこない。文字通り、空室分の損失であり、各収入について空室や入替期間等の発生予測に基づく減少分である。

⑦ 貸倒れ損失

どんなに入居審査を慎重にしても、たくさんの入居者のなかには賃料を滞納する人が出てくる。ときには賃料不払いのまま行方不明になることすらある。このような回収不能となる賃料の減額を計上するのが「貸倒れ損失」であり、収入について貸倒れの発生予測に基づく減少分である。

⑨ 維持管理費

建物・設備管理、保安警備、清掃等対象不動産の維持・管理のために経常的に要する費用で、いわゆるBMフィー(ビルメンテナンスフィー)である。

⑩ 水道光熱費

対象不動産の運営において建物一棟全体に要する電気・水道・ガス等に要する費用である。

⑪ 修繕費

対象不動産に係る建物、設備等の修理、改良等のために支出した金額のうち当該建物、設備等の通常の維持管理のため、又は一部が毀損した建物、設備等につきその原状を回復するために経常的に要する費用である。

⑫ プロパティマネジメントフィー

対象不動産の管理業務に係る経費で、BMビルメインテナンス)、CM(コンストラクショマネジメント:中長期的な改修・修繕計画の策定・実施)、LM(リーシングマネジメント:テナント誘致・契約・テナント管理等)の管理統括業務に要する費用である。

⑬ テナント募集費用等

新規テナントの募集に際して行われる仲介業務や広告宣伝等に要する費用及びテナントの賃貸借契約の更新や再契約業務に要する費用等である。

⑭ 公租公課

固定資産税(土地・建物・償却資産)、都市計画税(土地・建物)

⑮ 損害保険料

対象不動産及び付属設備に係る火災保険、対象不動産の欠陥や管理上の事故による第三者等の損害を担保する賠償責任保険等の料金である。

⑯ その他費用

支払地代、道路占有使用料等の費用。

⑲ 年間借入金返済(ADS=Annual Debt Service)

年間に返済する借入金の金額をいう。この年間借入金返済額(ADS)は「借入金額」、「金利」、「融資年数」で決まる。

⑳ キャッシュ・フロー(税引前)

⑱の純収益から⑲の年間借入金返済を引くと税引き前のキャッシュ・フローが残る。所得税や事業税などの税金を引く前の「キャッシュ・フロー」である。

このように、賃料の査定から始まって年間のキャッシュ・フロー(CF)までのお金の流れをしっかりと掌握して、各項目を予測・計算することが大切である。なお、キャッシュ・フローの流れを見た場合に、⑱純収益(NOI)までと⑲年問借入金返済以下とではその特性が大きく分かれる。⑱純収益までは物件単位で決まるもので、誰が購入しても一緒で、オーナーに左右されるものではない。もちろん、プロパティー・マネージャーの腕の良し悪しで純収益(NOI)は大きく変わるが、基本的には物件単位である。

しかし、⑲年間借入金返済(ADS)から⑳キャッシュ・フロー(CF)までは、購入者によって変化する。つまり、自己資金の多寡、ローンの総額、その人の属性や銀行によって違う金利、返済期間を何年に設定するか、銀行に何年にしてもらえるか、などで年間借入金返済額(ADS)が変わってくる。たとえば、人によっては30年ローンでなくて20年で返済したい、あるいは15年で返済したいという人もいるだろう。金利も「あなたなら1.475%でいいよ」という金融機関があるかもしれないし、「3.50%でなければダメ」という場合もあるだろう。つまり購入者の属性によって違うから、年間借入金返済額(ADS)もキャッシュ・フロー(CF)も変わってくるのである。

(3) ファイナンスの基礎知識一金利と返済年数

A. 年間借入金返済(ADS)を決める3要素

年間借入金返済(ADS)を決める要素には、以下の3つがある。

・金利

・返済期間

・借入金額

この3要素と返済額との関係は、以下のようになる。

金利が上がると・・・・・返済額は・・・増える

返済期間が長くなると・・・・・返済額は・・・減る

借入金額が大きくなると・・・・・返済額は・・・増える

年間借入金返済(ADS)についての理解を深めるため、金利について考えてみる。「金利がどのようにして決まるのか」という問題は、金融理論の分野でも最も重要な問題の一つだが、最も基本的な考え方は「需要と供給の関係によって価格が決まる」という原理だろう。

金利を決定づける需要と供給とは、お金の需要と供給である。つまり、金利はお金を貸したいと思う人と、借りたいと思う人の関係で決まる。お金を貸したい人のほうが多ければ金利は下がり、お金を借りたい人のほうが多ければ金利は上がる。

また簡単にいうと、金利はお金の「レンタル料」とみることもできるであろう。レンタカー会社からプリウスを1日24時間借、レンタル料金を1万円払うとしたら、レンタカーがお金、つまり借入元本にあたり、レンタル料金1万円が金利にあたる。

そう考えると、年間借入金返済(ADS)は年間借入金「返済」と表現されてはいるが、その中には元本の「返済」と金利の「支払い」があることがわかる。元本返済は文字通りの「返済」だが、金利は返済ではなくてレンタル料金の「支払い」である。

B. 元利均等払いと元金均等払い

年間借入金返済(ADS)の支払方法には、「元利均等払い」と「元金均等払い」があるが、詳細は「第4章 3. 所要資金の調達 (5)借入金」を参照。

C. ローン定数とは何か

借入金に対する返済額の割合を表すものに「ローン定数」がある。

借入金返済額は①金利、②返済期間、③借入金額の3つの要素で決まるが、この「ローン定数(Loan Constant: K %)は、①金利と②返済期間の2つの要素によって決まる料率である。

「ローン定数/K%」は元利均等払いの時、年間の元利返済額が「借入金額の何%にあたるか」を表したものである。

ローン定数 (Loan Constant) / K% = 年間借入金返済額(ADS) - 借入金額(Loan)

たとえば物件Xがあり、9,000万円借り入れて、金利が2.00%、融資期間が30年間であれば、年間の元利返済額(ADS)は約400万円となり、ローン定数は400万円 - 9,000万円 - 4.44%になる。同じローン条件であれば、1億円借り入れた場合には、1億円×4.44%=444万円、5,000万円借り入れた場合には、5,000万円×4.44% = 222万円の年間返済額になる。

また、ローン定数は、資金の「調達コスト」という見方もできるし、「貸す側から見た利回り」でもある。

(4) 不動産投資の利回り

投資判断の指標として一般的に利用されている利回りについて説明する。

A. 粗利回り

粗利回り(%) = 年間総収入 - 総投資額 × 100

粗利回りは、グロス利回りあるいは単純利回りと呼ばれる最も簡便な利回りであり、不動産賃貸事業から得られる年間の賃料総収入を総投資額で割って求められる。

総収入を尺度としており、諸経費など事業収支の中身に立ち入らないので、表面利回りともいわれる。

不動産業者からの物件情報で、仮に「利回りが10%という物件」があったとする。通常、業界的にはその利回りは「粗利回り」を指すことが多いが、これはあくまで「現入居者の成約賃料ベース」で算出されたものがほとんどで、もしくは新築の場合など「大体これくらいで貸せますよ」という期待を込めた賃料で算出されたものである。これを鵜呑みにして購入し、入居募集を始めようとしたら、「そんな賃料では全然貸せませんよ」と現場の賃貸仲介の営業マンに言われてしまうことが多々ある。また、「その部屋は、今10万円 - 確かに貸せているけれど、その部屋が空いてしまったら9万円でしか貸せませんよ」といった場合もある。景気が良いころに高い賃料で借りてもらっている部屋なので、退去してしまったら二度とその賃料では決まらないということである。(その逆で、景気が上昇局面であれば、今よりももっと高く貸せる、ということもある)

このように、投資計算にあたっては物件の現在”の正しい賃料を把握しなければならない。

B. 純利回り

純利回り(%) = (年間総収入 - 年間総支出) - 総投資額 × 100

純利回りは、NOI利回り、ネット利回りあるいはキャップレート(CAPレート)と呼ばれる賃貸用不動産の利回りで、最も基本的な利回りといえる。ここで、分子の年間総支出には減価償却費と支払利息を含まない。このような「年間総収入 - 年間総支出」の額は、NOI (Net Operating Income)と呼ばれ、投資計算を行う際の不動産の収益性を把握する基本的な数値である。NOIによる期間収益(キャッシュ・フロー)の把握は、投資計算上最も重要な事項の一つである。

C. NCF (Net Cash Flow)

NCF =(年間総収入 + 保証金・敷金等の一時金の運用益)-(年間総支出 - 資本的支出)

= NOI + 保証金・敷金等の一時金の運用益 - 資本的支出

NCFは、純収益をみるのに、年間総収入に保証金・敷金等の一時金の運用益を加算し、年間総支出に、資本的支出を加えて算出する。年間総支出に減価償却費と支払利息を含まないのはNOIと同じである。つまり、NOIに預り金的性格を有する保証金・敷金等の一時金の運用益を加算し、資本的支出を差引いて純収益と捉える考え方である。

事業の収益を、NOIより更に踏み込んで把握しようとする時に用いる指標であり、鑑定評価では、このように、NOIを運営上の純収益(運営純収益)として位置づけ、NCFを純収益と捉えて計算する方法が原則である。

D. 投下資本収益率

投下資本収益率(%)

= (年間総収入 - 減価償却費を含む年間総支出) - 総投資額 x 100

投下資本収益率は、NOIから減価償却費を差し引いた収益を分子とし、総投資額を分母とした利回りである。経費項目に減価償却費を加算することで、投資の回収(減価償却は初期の投資を所定の減価償却期間で毎期の収益により回収すると考えられる)をも考慮した利回りといえる。結果として、会計上の営業利益率にほぼ対応した利回りとなる。

E. 総合収益率

総合収益率(%) = (純収益 - 期首の資産価格) + (期末の資産価格 - 期首の資産価格] ÷ 期首の資産価格)

= (インカムゲインの収益率)+(キャピタルゲインの収益率)

総合収益率は、単年度の期間賃貸運用収益の利回り(インカムゲイン部分)と、単年度の資産評価損益の利回り(キャピタルゲイン部分)とを合計した利回りである。

総合収益率は、他の運用資産との利回り比較や、不動産投資インデックスを算定する場合の最も基本的な利回りである。

F. 自己資金利回り/CCR(Cash on Cash Return)

自己資金利回り(%) = キャッシュ・フロー - 自己資金(Equity)

自己資金利回りは、「投資した自己資金」に対して、いくらのキャッシュ・フローが生まれたのかを表し、キャッシュ・フローを分子に自己資金を分母とした利回りである。

たとえば、1億円のプロジェクトで9,000万円のローンを組み(この場合のLTV:ローン・トゥ・ヴァリューは90%)、NOIが700万だとする。また融資期間が30年で金利が2.00%とすると、年間のローン返済額(元利均等返済)が約400万円となるため、キャッシュ・フローは300万円(700万円-400万円)となる。この場合、投資家の手元で動いた現金だけをみると、「自己資金を1,000万円拠出し、この投資に参加したら1年間で300万円の配当があった」という結果となったのである。よって、自己資金1,000万円に対する利回り、つまり自己資金利回り(CCR)は、300万円 - 1,000万円で30%と高利回りになる。

この物件の純利回り(NOI利回り)は、700万円 ÷ 1億円=7%であったわけだが、ローンを組んだことによって、30%にも跳ね上がったのである。これを「レバレッジ(テコの原理)が効いた」としてレバレッジ効果と表現する。なお、レバレッジ効果については、後述する。

(5) DCF法による投資計算

単年度ベースの投資計算では、単年(1年間)の収入や支出をもとに、利回りや不動産価値を計算する。これまでに解説をしてきたキャッシュ・フロー表や、利回りなどは、この単年度ベースの考え方に基づいており、将来的な収入や支出、不動産価値の変化といったものは考慮されていない。

一方、複数年度ベースの投資計算は、将来的な収入や支出の変化をはじめ、不動産売却予想価格など、将来における全ての収支予測をもとに投資計算をしてく考え方である。そのため、将来予測に基づく部分が大きいため、その予測の正確性によって、分析の結果が大きく変わってしまうことにもなる。

これから解説していくDCF法は、この複数年度ベースの考え方に基づく投資計算手法である。

今手の上にある80円を将来のキャッシュ・フロー100円にするのが期待利回り、将来得られる100円のキャッシュ・フローを現在価値80円に割り引くのが割引率である。このように、期待利回りと割引率は同じ率となる。投資判断に割引率の考え方を取り入れたのがDCF法であり、投資家の間では投資判断にこのDCF法が専ら用いられている。

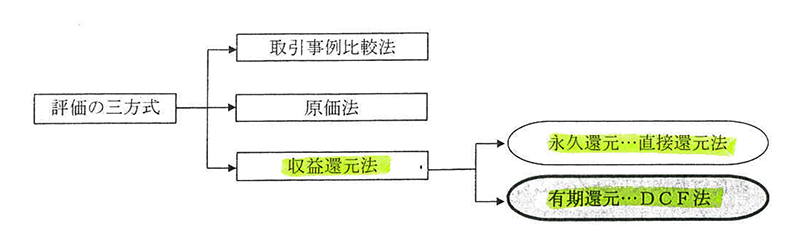

A. 不動産価格の評価の三方式と収益還元法、DCF法

不動産を評価する方法としては、不動産の売買の取引事例価格から導き出す方法(取引事例比較法)と、その不動産を取得するのに必要となる費用を積算して求める方法(原価法)と、その不動産が将来生み出すであろう純収益を還元利回りで割り戻して元本価額を求める方法(収益還元法)の三種類の方法がある。

DCF法(Discounted Cash Flow Method)は、収益還元法の一種であり、試算された将来のキャッシュ・フローを割引率(Discount Rate)で割り引いて、投資採算価額を求める手法である。

a.取引事例比較法

現実の売買事例に基づくものであり、売買成立には売り手と買い手の双方が合意しているのであるから、売り手・買い手両者の参加により決められた価格といえる。ただし、取引の経緯には個別の事情が関係・影響している場合が多く、そのような事情を補正しないと適切な評価額は求められない。また、売買事例は、評価額を求めようとする時点価格時点)より以前に成立したものであることが一般的であり、価格時点と売買が成立した時点との間に生じた価格変動に基づく補正をしなければ適切な評価額は求められない。

b.原価法

費用性に着目するのであるから、元になるデータは過去的であり、原価を精緻に把握しているのはその不動産を所有している者あるいは開発・建設した者、すなわち売り手であって、原価法により決定される価額はいわば売り手側の原価をもとにした価額である。ただし、費用を積み上げて積算された価額が市場で認められる価値を表わすかどうかは検証しなければならない。細かい項目を積み上げていくと往々にして総額は膨張し割高な価額を示すことがある。最後に市場性の吟味を加えて修正する必要がある。また、不動産のうち、建物や設備は、経年による劣化や市場の変化による機能的陳腐によって減価することが一般的であることから、これらの原因により生じた減価の程度を適切に把握し修正する必要がある。

c. 収益還元法

その不動産がこれから稼ぎ出すと予測される収益に着目するのであるから、その予測数値は未来的であり、売買後にその不動産がどれくらい稼ぐかの予測が必要なのは買い手であって、売り手ではない。売り手は売ってしまえばそれで終わりである。買い手は買ってからが大切である。つまり、収益還元法による価額は買い手側の採算をもとにした価額であるといえる。投資家は、これから投資対象とする不動産を購入する買い手として、その不動産の投資採算価値を見極めなければならないから、収益還元法が重要である。

収益還元法には、投資期間を永久とするのか、有期とするのかにより、永久還元と有期還元の二つの考え方がある。DCF法は、後者、すなわち、投資期間を有期とする前提で不動産の価額を求める手法であり、投資家の考え方に合ったものといえる。

① 永久還元

例えば、土地を所有する者がその土地を未来永劫、子々孫々にわたって保有し続けることを目的として、有効活用を計画する場合であれば、永久還元の考え方がなじむであろう。つまり、処分することを前提としない計算が求められるのであって、計算期間は無限大である。このような場合には、将来の毎年毎年の収益の予測を立てるなどの余り細かい計算をしても意味がない。なぜなら期間は無限大であって、その中で各年の収益はデコボコがあっても無限の期間の中でならされてしまうからである。この場合、直近の1年間の純収益の予測をきちんと行って、これを永久還元利回りで還元する方法が適している。このようなやり方を直接還元法、使われる利回りを直接還元利回りという。

つまり、純収益を純利回りで還元し不動産の価値を求めることができる。

純収益(NOI) ÷ 純利回り(%) = 不動産価値

② 有期還元

投資家は本来、このような未来永劫その不動産を保有するなどという考え方は持たない。儲かったところで売って、利益を確定するのである。年金ファンドのようにファンドとしては超長期運用を志向する性格のものでも、それは全体としての話であって、運用のタマとしての不動産は入れ替えていくもので、永久に保有するなどということはありえない。つまり、投資採算を計算するには、有期還元の考え方がなじむのである。DCF法は、この有期還元の考え方に基づくもので、その分析の中心となる指標として「正味現在価値法」と「IRR」がある。

B.正味現在価値法とIRR

a. 正味現在価値法 ( = NPV [Net Present Value] 法)

《正味現在価値法とは》

投資対象不動産から将来生み出されるキャッシュ・フローを現在価値に割り引き、投資対象不動産の現在価値(投資採算価額)を算定する方法。

割引率を決めておくことにより現在価値(投資採算価額)が算定されるので、投資家はこの現在価値と計画投資額との比較により投資適格か否かの判断を行う。現在価値が計画投資額と同額、または上回っていれば、投資適格と判断される。

b. IRR (Internal Rate of Return = 内部収益率)

《内部収益率とは》

投資対象不動産から将来生み出されるキャッシュ・フローの現在価値合計が投資額に等しくなる利回り(割引率)。

投資家は対象不動産ごとの内部収益率と投資目標利率との比較により、内部収益率が投資目標利率と同率、または上回れば、投資適格と判断することになる。

つまり、割引率を決めて入口の投資額を計算するのが正味現在価値法、入口の投資額を決めて計算される割引率が内部収益率であるため、両者は、同一の手法を投資利回りと投資額という別の切り口から見たものといえる。

後記D以下では、正味現在価値法をもとに説明する。

C. 期待利回り、割引率と複利計算

ここでは、DCF法の重要な要素である割引率の考え方を説明するが、その前に、割引率と密接な関係にある期待利回り、複利計算について説明したい。

a. 期待利回り

① 期待利回りとは

期待利回りとは、投資家がその投資対象不動産に期待する利回りをいう。

投資額と将来の予測値との関係を、現在から将来を見る矢印で考える(「現在→将来」)と、「投資額→将来の予測値」となるが、この場合の利回りが期待利回りである。これを式にしてみる。

投資用手元資金 = 100円

期待利回り = 10%

将来に期待するキャッシュ・フロー = 100円 × (100% + 10%) = 110円

将来に期待するキャッシャ・フローは、投資用手元資金に期待利回りを掛けることによって、求められる(掛け増し)。

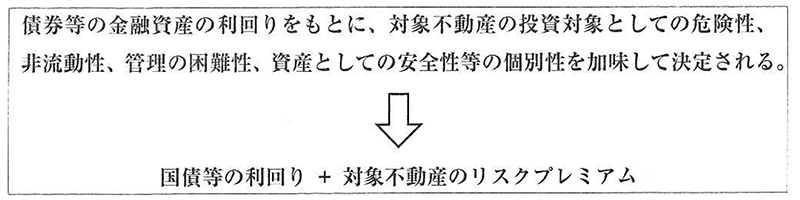

② 期待利回りの水準

期待利回りの水準は、どのように決まるのだろうか。理論的にいえば、

ということになる。従って、期待利回りの水準は、対象不動産の用途や所在する地域によって異なるものとなる。また、不動産市況が悪化して流動性(換金性)などのリスクが高いと判断されれば上昇、不動産市況が好転して取引需要も増加する場合には低下し、その時々の経済情勢等によって変動するものである。

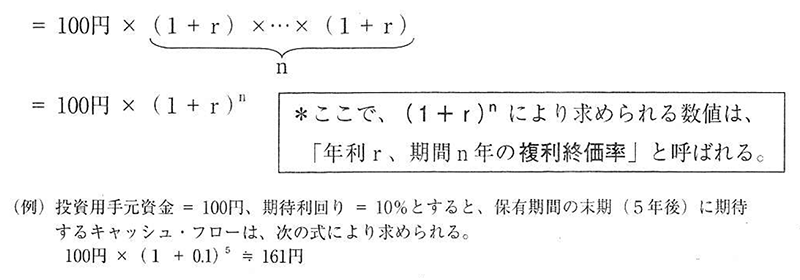

③ 期待利回りを使って将来期待するキャッシュ・フローを求める複利計算

保有期間(投資期間)が複数年にわたる場合、利回り計算は通常、複利計算で行われる。

従って、投資用手元資金=100円、期待利回り = r、保有期間の末期(n年後)に期待するキャッシュ・フローは、次の式になる。

保有期間の末期(n年後)に期待するキャッシュ・フロー

b. 割引率

① 割引率の基本的な考え方

DCF法においては、不動産の価格は、不動産が将来生み出すキャッシュ・フローを割引率で割り引いて求めるといったが、これは将来の予測値を投資時点に引き戻して評価することを表わしている。投資期間を5年間とすれば、まず、将来5年間のキャッシュ・フローの予測値が固められて、そのようなキャッシュ・フローを生み出す不動産に、今、投資時点でいくらを投資するか・いくらお金がつぎ込めるかを求めるのが投資採算価額の計算である。このことを投資不動産の現在価値を求めるという。生み出されるキャッシュ・フローは、まだ実現しているわけではない。その実現していないキャッシュ・フローの現在価値を評定するのが投資採算価額の計算である。割引率の意味とは、その採算性を表わすパラメーターということである。割引率を3%とすれば、計算の結果として、投資額に対して3%の利潤(リターン)が得られ、5%であれば投資額に対して5%の利潤が得られることを意味する。

② 割引率と期待利回りとの関係

期待利回りは、現在から将来を見る矢印で考える場合(「現在→将来」)の利回りであるが、割引率は、逆に、将来から現在を見る矢印で考える場合(「将来→現在」)の利回りであり、「将来の予測値→現在価値」に使われる。

つまり、期待利回りは割引率と同じ数値と捉えることができる。ただし、見方には、「現在→将来」か「将来→現在」かの違いがあり、概念としては異なるものである。

③ 割引率を使った計算例

簡単な例示として、投資期間が1年間、保有する1年間に10円のキャッシュ・フロー(純収益=収支尻)が得られ、1年後に売却すると100円で売れると予測される不動産があったとしよう。1年間で合計110円のキャッシュ・フローが得られると見込まれる不動産である。ここで、割引率を10%として、この不動産の現在価値、すなわち、投資採算価額を求めると、次のように計算される。

将来のキャッシュ・フロー = 10円 + 100円 = 110円

割引率 = 10%

投資採算価額(現在価値) = X円とすると、

X円 × ( 1 + 0.1) = 110円

X円 = 110円 ÷ (1 +0.1) =100円

ここで、1( = 100%)は投資資金を確保することを意味する数値である。投資元本は100%回収され、これに加えて10%儲かるという計算である。言葉でいうと「1年後のキャッシュ・フロー110円を割引率10%で割り引いた場合の投資採算価額(現在価値)は100円である」となる。

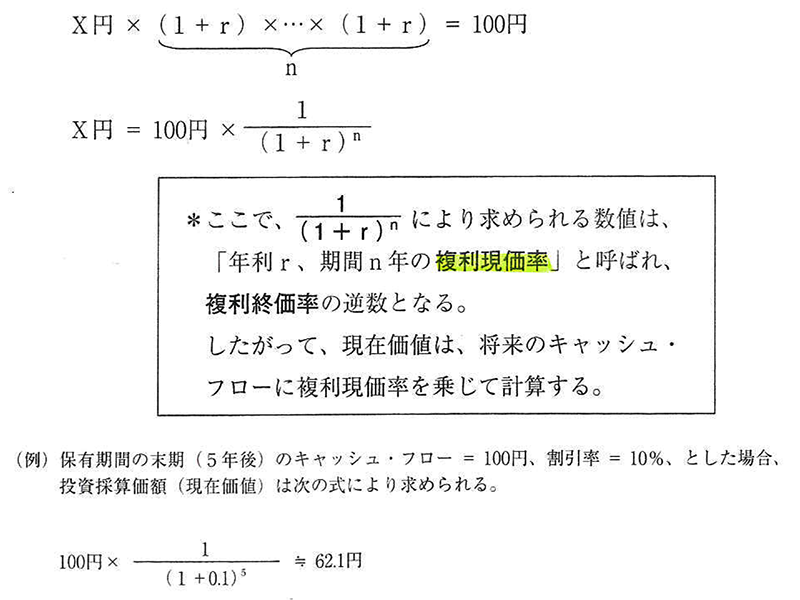

④ 割引率を使って投資採算価格を求める複利計算

次に、複数年の投資期間のケースで、複利計算によって投資採算価格を求める場合を考えてみよう。

保有期間の末期(n年後)のキャッシュ・フロー = 100円

割引率 = r

投資採算価額(現在価値) = X円とすると、Xは次の式で求められる。

(簡便化のため、期間中のキャッシュ・フローは生じないものとする。)

D. DCF法の計算過程

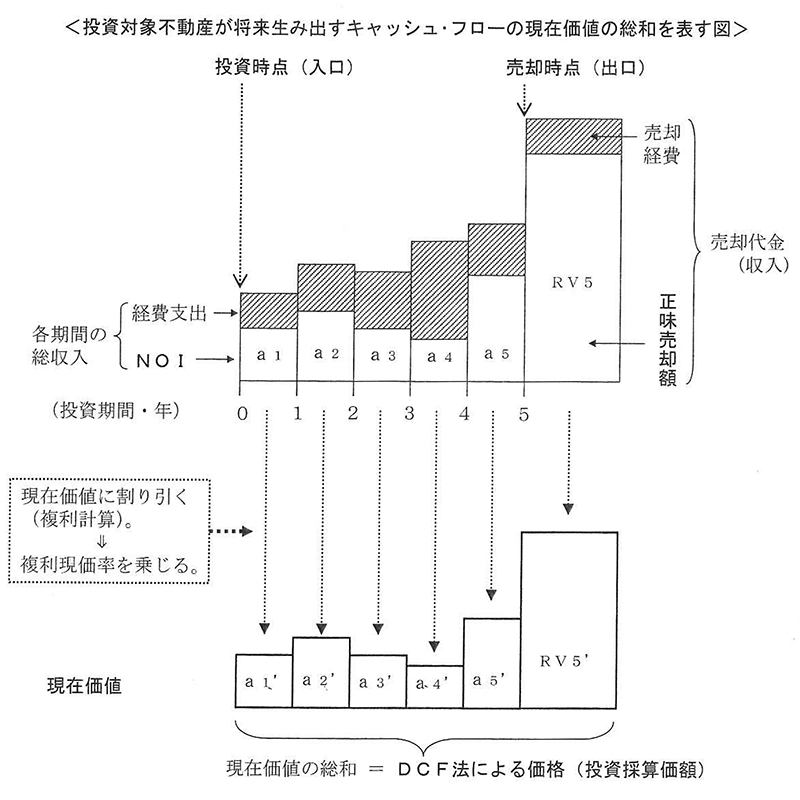

a. DCF法の計算過程を直観的に理解してもらうために、図を用いて説明しよう。

上の図は、各期間の賃貸総収入、諸経費支出(減価償却費、支払金利を含まない)などから投資価値を計算するイメージを表したものである。投資期間を5年としている。

※現実には、上記の図のように、各年ごとの賃貸運用収入や諸経費の額は異なる。

従って、NOIは各年ごとに異なる。

投資対象不動産のキャッシュ・フローの単純累計は、各年ごとのNOIであるa1 + a2+ a3 + a4 + a5(インカムゲインの累計)とRV5(正味売却額)の合計である。投資価値を求めるには、これを各年ごとに割引率を使って現在価値に割り戻してこれらの現在価値の総和を計算する。

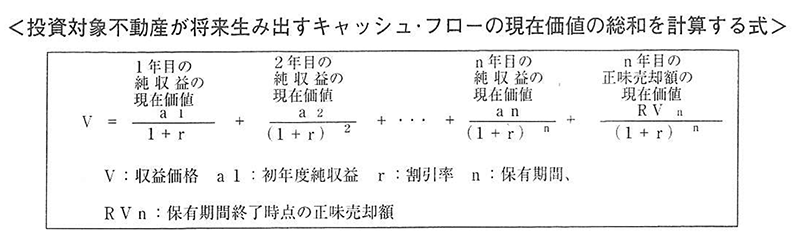

b. この考え方を計算式で表わすと、次のとおりとなる。

割引率で割り戻すときに、複利計算となるため、1年先より2年先の方がより大きく割り引くことになる。割引率をrとして、1年先の分は(1+r)で割り引き、2年先の分は(1+r)、3年先は3乗、4年先は4乗で割り引く。

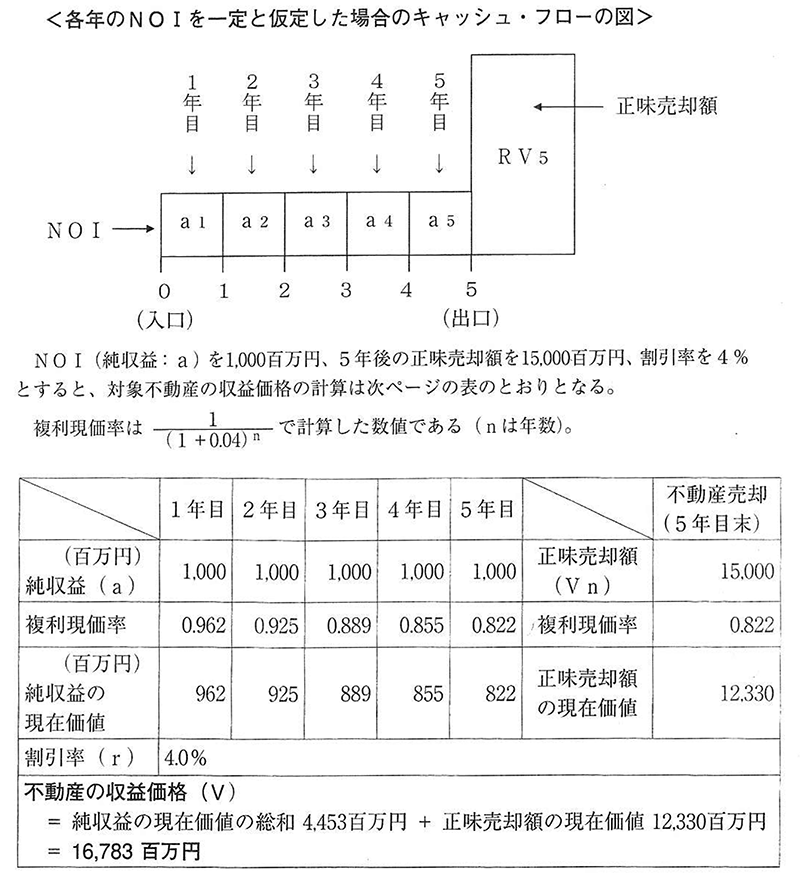

c. 下の図は、NOIを各年とも一定と仮定した場合である。これに数値を代入して現在価値を計算したものが、次ページの表である。

※現実には、前ページの図のように各年ごとのNOIが同額となることはない。

しかし、簡便法としては、このような前提で計算する場合がある。

この図では、a1 = a2 = a3 = a4 = a5であるから、期間収益として5年間定額の年金を受取るのと同じことになる。これを、現在価値で表すことは、5年分の年金を一時金で受取る場合の一時金の額を求めるのと同じこととなる。

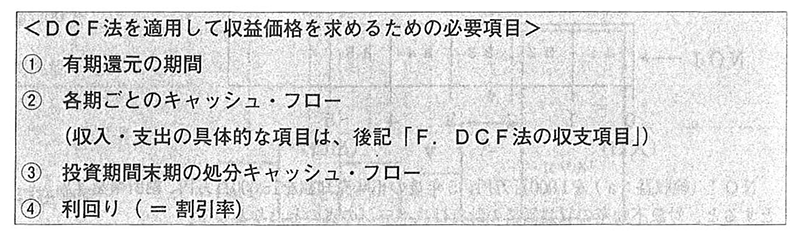

E. DCF法の必要項目

a. 有期還元の期間

有期還元の計算では、その期間(=投資期間)を3年とするのか、5年とするのか、7年、10年とするのかを決める必要がある。各投資家が、保有期間(売却に要する期間を含む)を想定して決めることとなる。

b.各期ごとのキャッシュ・フロー

その期間内に、その不動産についてどのような収入が見込めて、どのような支出が必要となるかをなるべくブレがないように具体的に試算することが重要である。

この収入と支出のことをキャッシュ・フローという。収入をキャッシュ・イン、支出をキャッシュ・アウトということもあるが、キャッシュ・フローといった場合にはその両方を包含している。キャッシュ・フローは通常1年ごとに予測計算する。従って、1年目のキャッシュ・フロー、2年目、3年目というように、投資期間中の各年のキャッシュ・フローを把握していく。

c. 投資期間末期の処分キャッシュ・フロー

投資期間の末期には、その投資不動産の処分を計画し、処分で生じるキャッシュ・フローを見積もるのである。投資期間が3年なら3年目の末に、投資期間が7年なら7年目の末に処分キャッシュ・フローが生じる。

以上のように、キャッシュ・フローには、投資不動産を保有している期間中に、賃貸などにより生じる収入とその維持管理などに要する費用や大規模修繕のような資本的支出など、運用に関するキャッシュ・フローと、投資期間の最後に、投資不動産を処分して得られる売却額の収入や、処分にかかる費用などの支出など、処分に関するキャッシュ・フローの二つの性格の違うキャッシュ・フローがある。

d.利回り(=割引率)

これら二つのキャッシュ・フローが試算されたとして、それを足し上げただけでは投資採算価格にはならない。なぜなら、それでは儲けがないから投資する意味がないのである。投資とは、資金を投入して一定期間で一定の利益を獲得することを目的としている。つまり、利益が出るような、言葉を換えれば、一定の利回りが確保できるような計算をしなければ、投資採算価額は求められない。

しかも、今求められているこのキャッシュ・フローは現実のものではなく、あくまで予測であって確定しているわけではない。なるべく正確に計算できるように、いろいろな資料に基づいて計算するのであるが、将来にわたって様々な変動があることは否めないし、調査の限界から不明な事項はどうしても残るのが現実である。「将来が不確実である。」ということは確実なのであり、その不確実性(リスク)に対する手当てを計算上で加味しておく必要がある。それは通常、利回りを高くすることで計算に盛り込まれる。すなわち、リスクが高いときは、それに見合う高い利回りを設定して投資をするのである。リスクが低ければ、利回りがその分低くても投資対象として適格と判断されるのである。

投資家が投資採算を計算するにあたって、時間の観念を入れ、かつ、リスクに対応する部分も含めて設定する利回りの率が、先に説明した割引率である。